Sentadito en el suelo, cerca de la entrada, miraba atónito, con mi niñez en tiempo de ternura, cómo el carnicero cortaba los huesos con su larga sierra de mano y un perfume inconfundible de carne semi fresca que el hombre sacaba de la heladera a hielo acariciaba en el pequeño ámbito. A la vez que con su gastado lápiz anotaba algo en una libretita roja que le alcanzaba una señora hasta su mano grasienta.

Todo eso fue, todo eso se nos fue, acomodado en los rigores del tiempo, manotazos de días afiebrados, pero la mayoría de las veces jornadas de gloria que se desparramaban en hogares donde los hijos y los padres invariablemente reunían el amor en la mesa común.

La noche volvía a encender el día en el alumbramiento universal de las fogatas, obra paciente de esos muchachitos que éramos, juntando ramas y restos de algún remolino para el resplandor caliente que festejaba nuevos San Juan y San Pedro, cuando un muñeco triunfal se derretía entre piropos de sal en estallido.

Los Hermanos Ganzúa llegaban encapuchados los lunes en el mundo infinito del Billiken, un visitante que con su ausencia nos dejó el proscenio infantil vacío; como se vaciaron los pequeños baldíos barriales de la discreta Vuelta al Mundo del modesto Francis Park que nos acercaba a las venas primeras la ilusión generosa de don Elías Tripolone.

Mi madre consultaba pacientemente esa noche la revista Antena en la sección comercial. Se venía con toda su mochila de albahaca, baldazos y lanza perfumes el ensueño del carnaval. Entonces se decidió pedirnos por carta unos disfraces que se vendían a precios muy razonables. Recibir los paquetes fue maravilloso; desplegar la fantasía sobre la mesa consagrada de hule fue montar de pronto en los camiones repletos de mascaritas y colombinas, pisotear albahaca, sentir el cosquilleó de las comparsas repletas de jóvenes y viejitos con sus armónicas y quenas caseras de caña y papel de seda, entrar al universo de un carnaval espejo de la vida.

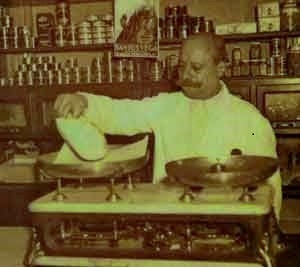

Deme un kilo de azúcar y un kilo de yerba, Eugenio. Y el taciturno y casi triste almacenero de avenida San Martín casi Urquiza, ex Victoria, metía la puruña en un enorme tacho que estaba bajo el mostrador de gastado pino, cargaba el inolvidable gris del papel estraza y hacía una especie de empanada con los extremos enrollados. Nada venía envasado, salvo el amor en los pechos tan simples de entonces, salvo las palpitaciones que saltaban a los corredizos de los otoños cuando pasaba sin mirar la chica más linda del barrio. Miro con el reojo del alma el viejo almacén. ¡Hasta siempre Eugenio!, ¡hasta la próxima humorada, Mario!, hasta el arcón de las nostalgias, Doña Vicente! ¡Hasta los imposibles olvidos, querido Estadio del Parque de Mayo!