Casi idéntico a aquel refugio de historias de hace tantos años, está en la esquina, a metros de mi casa. Viví muchos años en este barrio, a unas cuadras de la vieja casa, y por esas cosas del destino la vida me fue arrimando a ella, hoy vivo a pocos metros.

Cuando uno pasa por la puerta se aspira un perfume a cosas idas y lastimadas por la distancia, y suele estallar de su interior una bandada de palomas (¿parientes de las de aquellos años?). Sus sonoros aleteos nos resurgen como palmadas del pasado en nuestros hombros. El sobreviviente portón que fue verde en aquellos tiempos está cerrado a todo. Sus hojas desacomodadas, rengas, son el abrazo de un abuelo cansado, una cargazón de crónicas y ensueños cumplidos. Pero esa renguera no impide que deliciosas melancolías me lleven a los bullicios aquellos y perciba nítido al rústico matrimonio Guevara rodeado de montones de hijos, dejando para la historia el antiguo corralón de carbón y leña amasado con esfuerzo y luchas que sólo ellos conocerían.

Veo esparcida en el suelo trajinado la carbonilla que siempre me llamó la atención; se me antoja restos de noches de insomnios trituradas, lluvias negras como los dolores.

Todos los muchachos se han ido jóvenes a la epopeya del pasado; muertes apresuradamente enfiladas por las calles de la Villa Zavalla. Veo al Pocho, el mayor, que pasa como todos los días en su antigua bicicleta y su enorme gato negro al hombro, una tierna versión de la compañía para la ceremonia emotiva de los atardeceres.

El portón permanece cerrado, pero no tanto como lo muestran sus hojas; no puede acorralarse así como así el golpeteo de las manos llamando a los Guevara para que nos vendan leña o carbón para el bracero o un asadito; no puede encerrarse al noble gato negro, no sólo porque los gatos salen de noche a pasear leyendas, sino porque llevaba demasiado amor en los hombros del Pocho y eso de ningún modo no se trafica en olvido.

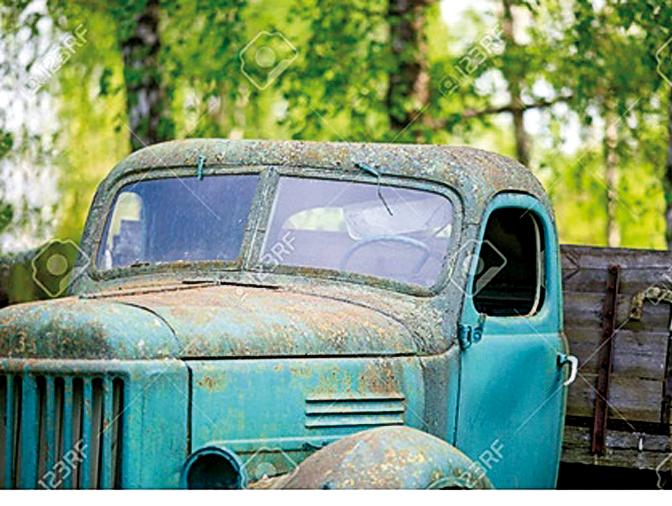

Cuando falleció el último de los muchachos se me enturbió en los ojos la historia que narro. El destartalado camioncito de los Guevara, héroe de tantas batallas en la calle por la dignidad del sustento, que estacionaban a metros de mi casa, se fue con ellos, ni se cuándo, desapareció en sollozos ocultos con el sonoro ademán del último hermano.

Hay gente que podría asegurar que la calle del corralón tiene menos pájaros. Seguramente. Ha quedado la esquina de Matías Zavalla y San Isidro con la vieja casa al hombro, con la espalda perforada de recuerdos como espinas o a veces refugiada en pequeñas rosas de miel como para no sucumbir entre melancolías.

Deambulando entre la leña y el vacío, rejuntando navidades perdidas y recomponiendo espejos, entreverados en gestos que dejaron a la continuidad de la vida, la familia que habitó el corralón nos mira desde un sitio bello del celeste eterno.

El viejo camioncito que reinaba orgulloso en cercanías de aquella esquina desde donde miraba la puesta del sol, rengo y mustio, capaz que esté ahí y uno no quiere atragantarse con tanta ausencia. Un hueco sonoro donde yacen imperturbables sombras atropelladas de retumbos y voces amigas, lo recuerda a la vecindad. Todos sabemos que allí hubo mucha vida, y que ese hilo invisible que une lo que alguna vez fue algo en luz ha establecido en el lugar supuestamente vacante una posta de ausencias iluminadas, como para recordarnos que nada es en vano.

Por el Dr. Raúl de la Torre

Abogado, escritor, compositor, intérprete